魚沼産コシヒカリ

おいしい理由

1979年から40年以上にわたって国内の栽培面積トップシェアを誇るコシヒカリ。新潟県をはじめ約30県で生産され、その優れた食味は全国的に愛されてきました。

しかし、数ある産地の中でも魚沼産コシヒカリが特においしいと言われるのはなぜでしょうか? 3つの大きな理由をご紹介します。

01

魚沼の気候

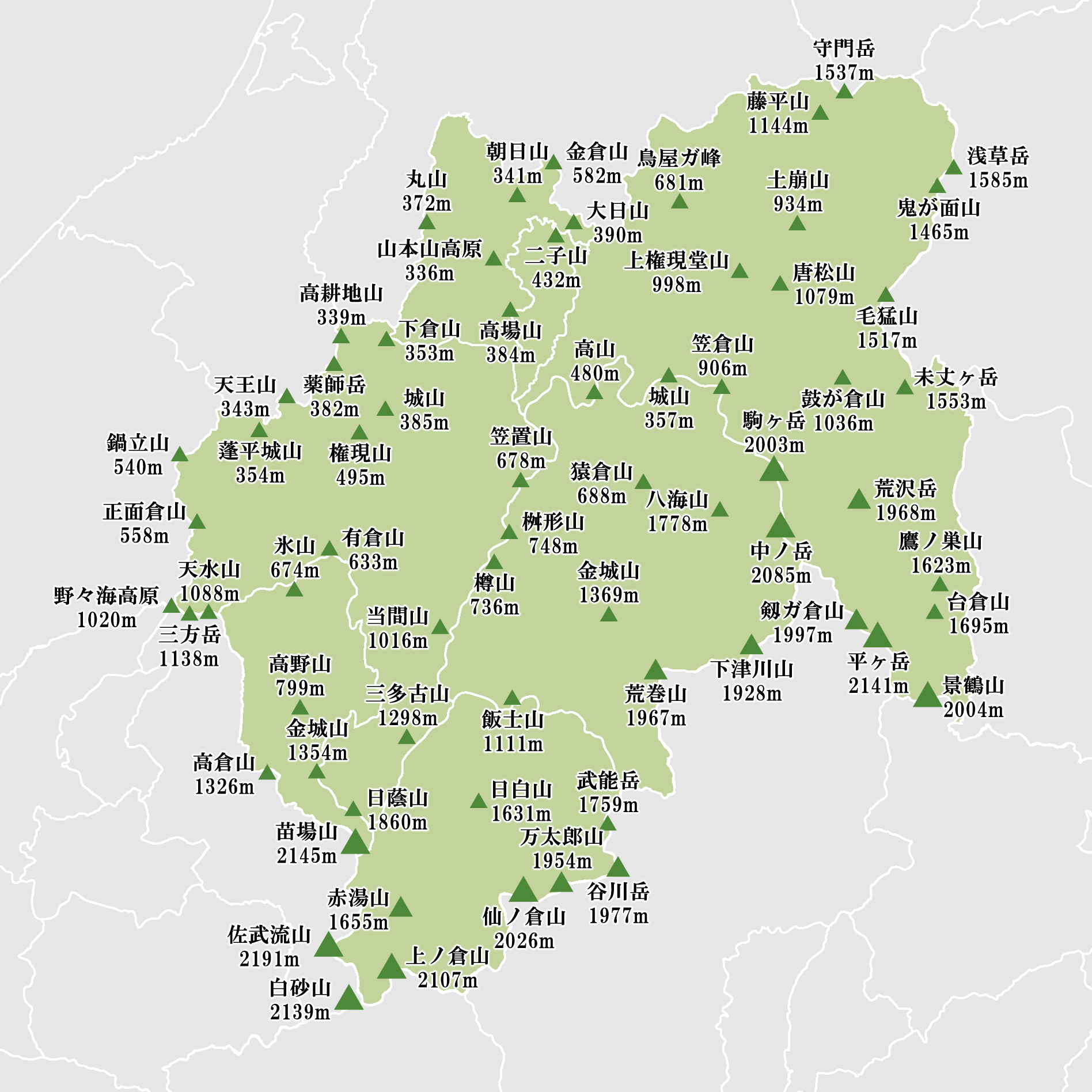

魚沼の地に立つと、遠景に連なる2000m級の山々から集落と隣り合う里山に至るまで、実に多くの山岳や丘陵を目にすることができます。このような山間地の気候の特徴として『昼は暑く夜は涼しい・昼夜の寒暖差が大きい』ことがあげられます。これはおいしいお米をつくるのに欠かせない条件のひとつです。

稲は気温の高い日中に光合成によってデンプンを活発につくります。夜になると、こんどは呼吸して成長するために、エネルギー源として蓄えたデンプンを消費します。しかし、夜間の気温が低いと、呼吸活動がおさえられ、デンプンの消費は少なくて済みます。

デンプンとはお米の甘味・旨味・粘りのもとです。つまり、昼夜の寒暖差が大きいほど、たくさんつくられたデンプンが消費されずに蓄えられるため、甘くておいしいモチモチのお米に育つのです。

また、夏に稲穂が出てから米粒が成熟するまでの約40日間は、温度がお米の食味に影響するとても重要な時期と言われます。この期間のコシヒカリの成長に適した気温は20度台前半とされていますが、この生育条件と魚沼地域の平均気温が合うのです。

気温が高ければ高温障害によるお米の品質低下につながる怖れもありますが、魚沼の気候がそれを防ぎ、ほかの地域と比べておいしいコシヒカリを育ててくれるのです。

02

魚沼の水資源

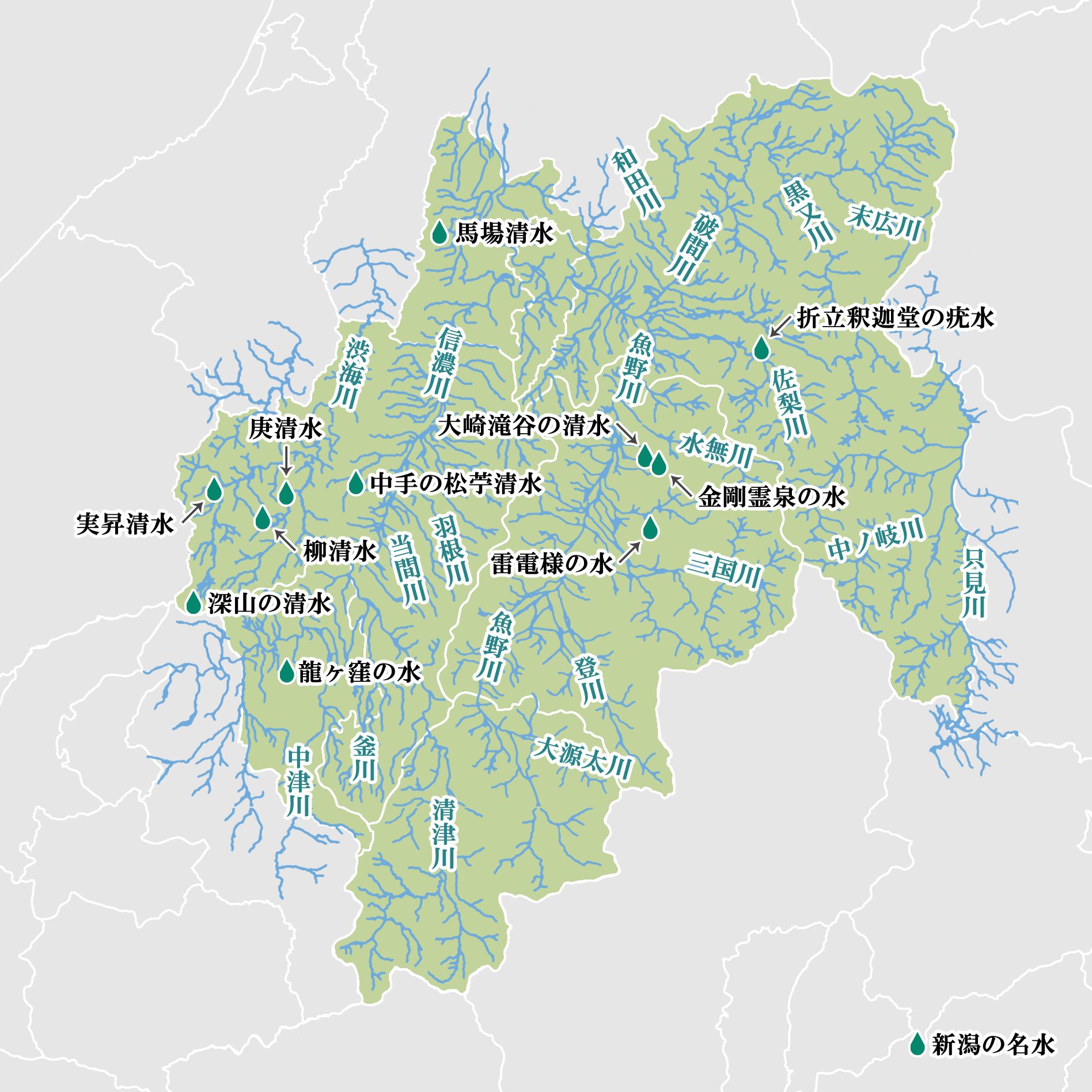

魚沼地域が誇る重要な資源のひとつが『水』です。水質のきれいな渓流や湧水など多くの水資源を有する魚沼地域。これらがおいしい農作物を育てる上で欠かせない貴重な水源となっています。また、魚沼の大半を占める広大な森林土壌が優秀な水資源の管理者となり、その貯留・浄水機能によって常に良質な水を水田に供給してくれるからこそ、おいしいコシヒカリが育つのです。

谷川連峰を水源とし、水量・水質ともに恵まれる魚野川。魚沼地域を代表する清流のひとつです。その名のとおり、きれいな川を好む豊富な魚が生息しています。アユやニジマスをはじめ、澄んだ水域にしか棲めないヤマメなどが見られ、稲刈りの時期にはサケが遡上します。魚沼の地は実に多くの河川に恵まれており、魚野川水系だけでもおよそ200以上を数えます。これら数多の河川が魚沼全域を流れ、清く美しい水をそれぞれの農地に届ける重要な役割を担っています。

また、世界でも指折りの豪雪地帯である魚沼地域では、3~4mもの積雪を記録します。冬の間、山間部は雪で閉ざされますが、春になると山々の深雪に含まれる適度なミネラルが雪解け水とともに水田に注がれます。この栄養供給が稲の生育を助けてくれるのです。

さらに、魚沼地域は森林面積が全体の7割以上を占め、広大な森林土壌にも恵まれています。森はいったん貯留した水を地中にゆっくり浸透させてから、長い時間をかけて浄化します。その過程で水は地中のミネラル成分を適度に含みながら、やがて河川などにゆっくりと送り出されます。森林土壌の貯留・浄水機能によって常に高い水質が保たれ、ミネラルが溶け出した汚濁のないきれいな水が絶えず供給されるため、水田が汚染から守られ、稲の健やかな生育が可能になります。

このように質の良い水を山林や河川から引き、水田に活用することができるため、私たちはおいしいコシヒカリを育てることができます。コシヒカリだけでなく、川魚や山菜がおいしいと言われることや酒どころとして有名であることも、魚沼の水が良いことをあらわしています。

03

魚沼の土壌

甘味・旨味・独特の粘りが支持されているコシヒカリですが、もともといもち病に弱い・倒伏しやすい(倒れやすい)という欠点がありました。特に、稲にとって大切な栄養素でもある『窒素』の供給量が多すぎると、いもち病の発生や稲の倒伏が起こりやすくなります。また、食味を悪くする原因にもなります。しかし、そんなコシヒカリの欠点をカバーしてくれたのが、もともと窒素量が低い魚沼の土壌だったのです。

誕生以来、人気を集めてきたコシヒカリですが、当初から栽培面の欠点も指摘されていました。いもち病に弱いことと倒伏しやすいことです。いもち病はお米づくりにおいて最も被害の大きい病気のひとつで、感染力が強いため、収穫が見込めなくなるリスクがあります。背丈が高く穂が重いコシヒカリは倒れやすく、倒伏してしまうと、収穫量と品質の低下につながります。

本来、窒素は光合成能力を高め、稲を成長させるのに欠かせない重要な栄養素のひとつです。しかし、コシヒカリを育てる際、窒素供給量が多すぎると、いもち病と倒伏の危険性をより高めてしまうことになります。また、窒素はタンパク質を構成する成分でもあり、窒素量が多ければ、お米のタンパク質含量が増えます。しかし、お米はタンパク質含量が低い方が食味が良く、高い方が食味が悪くなると言われ、日本人好みのおいしいお米をつくる上では、窒素を適度な量におさえながら育てることがポイントになります。

このようなコシヒカリの欠点を補うのに好条件だったのが魚沼地域の土壌でした。通常、土壌は腐植(土中の動植物遺体などが微生物によって分解されてつくられた肥沃度を高める物質のこと)を多く含むほど、窒素供給が強くなりますが、魚沼地域の土壌は一般的に腐植が少なく、窒素供給が弱い性質があり、過剰な生育を避けなければならないコシヒカリにとって非常に都合が良いのです。高品質なコシヒカリをつくる上で、その品種の特性と魚沼の土壌はまさに理想的な組み合わせだったのです。